|

ストーン・ローゼズは、そんな「脱落者・イギリス」の空気を最初に体現したバンドである。

のちに「ブリットポップの祖」と言われることになるが、彼らの曲の最大の特徴は、その無色透明さだ。叫ばず、きばらず、少し気だるげなボーカル、ノイジーだがやたらと透明感のあるギター、純情たっぷりな詩世界。

89年に発表された彼らのファーストアルバム「THE STONE ROSES」は初登場47位(UKチャート)、シングルは10位以内に入る健闘を見せた。

背伸びをせず、等身大の自分をさらけ出すというローゼズの方法論が時代にマッチしていたということである。

そのストーンローゼズに衝撃を受けて後に続いたのが「ブリットポップの立役者」となるブラーとオアシスである。

ブラーはローゼズに影響を受けてはいるものの、ローゼズほど無色透明でもないし感傷的でもない。見かけはなよっちいが、音楽的には軽快なポップソングが多く、ファンクからダンス・ミュージックまで幅広い音楽性を備えている。非常に器用なバンドだ。

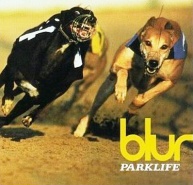

それがよく分かる作品が94年に発表された3rdアルバム「パークライフ」だ。ストーンローゼズの「自然体」に、モンティパイソン風のブラックユーモア、ビートルズ、ザ・ジャム、モット・ザ・フープルといった古き良き英国ロックからの影響、そして三人称で歌われる時にシニカルで、時に短編小説のような歌詞は、「イギリスらしい音楽」を求めていた若者たちを狂喜させ、大ヒットした。

といっても、ブラーの曲を聴けば明日に希望が持てるかと言ったら、全然そんなことはない。

むしろ逆で、歌詞の中で歌われているのは「さえないイギリス」「さえない現実」「さえない人々」であり、結論として「そんな国で暮らしてるお前等、ホントどうしようもないぜ」という自虐的な風刺もしくは批判である。

ピストルズの「ノー・フューチャー」に通ずるものがあるが、しかしイギリス人は文化としてこういう自虐的な皮肉が大好きなのだ。

一方オアシスはというと、ブラーの「パークライフ」を追いかけるように94年8月「ディフィニティリー・メイビー」でデビュー。これがいきなり全英チャート1位を記録し、グランジ主流のロックシーンに大きな風穴が空いた。

オアシスの音楽性は冒頭でも述べたとおりである。曲にメリハリがなく、非常に平面的(フラット)で、どことなく雑然としている。そして味の抜けたビールのようにダルい。知的で、都会的に洗練されたブラーとは対照的である。(事実、ブラーはロンドンの中産階級出身、オアシスは地方の労働者階級出身)

そのせいかこのバンドは早くからライバル扱いされ、翌年の95年、ブラーのシングル「カントリーハウス」とオアシスの「ロール・ウィズ・イット」が同日発売されるという珍事件が発生すると、マスコミはこぞって「どっちが売れるか」とこのライバル対決を煽り立て、国営放送のBBCまでニュースで流すという異例の事態に発展した。

そこまでの騒動になると、自然、彼らのファッションにも注目が集まる。 そこまでの騒動になると、自然、彼らのファッションにも注目が集まる。

ジャージやレインコートといった、あまりに「日常的」すぎてこれまでどのロックスターも着用していなかったアイテムを何食わぬ顔で着ているのを見て、若者たちが真似をするのにそう時間は掛からなかった。

日本でも「U.Kファッション」だとか「U.Kなんたら」といった言葉が急に男性誌の表紙に踊るようになり、巷に偽リアムや偽デーモンがぽつぽつ登場し始める。

PVだろうとライブだろうとジャージ姿のまま演奏する彼らの姿は、そのまま当時のイギリスの若者の姿だった。スーパーやコンビニに行くときの格好でロックをやってしまう彼らを若者たちは「クール」と感じたのである。

しかし注意してもらいたいのは、これだけの盛り上がりを見せたブリットポップ・ムーヴメントも、アメリカにだけは広がらなかったということだ。

確かにこの両バンドが成功をつかんだのは、ちょうどカート・コバーンの自殺の直後である。しかしだからといって、「カート・コバーンの死によってグランジが終焉し、ブリットポップがそれに取って代わった」といった安易な解釈は禁物である。これは大きな間違いだ。

なぜならブラーもオアシスもイギリスおよびヨーロッパでは成功したが、アメリカでは成功と呼べるほどの人気は獲得していないからである。少なくともデヴィッド・ボウイやスティングやカルチャークラブやジョージ・マイケルのように、全米のラジオで曲が流されるといった成功はつかんでいない。

つまりグランジに「取って代わった」わけではない。

アメリカではグランジないしグランジ的な空気はカート・コバーンの死後も漂い続けていた。前回述べたように、アメリカには「ジャージ文化」はそぐわないのである。

しかし、上述したように日本ではそれなりに広まった。恐らく、イギリスが「ポンド危機」を経験したのと同じように日本でも「バブル崩壊」が起こったという点で何かしら共感できるものがあったのかもしれない。前回の冒頭に書いたような、イギリス発というだけで盲目的に大絶賛する単純な音楽評論家がたくさんいたのもある。

思えばロックは常に新しいファッションを生み出してきた。グラムは女物の服を着、パンクはシャツをびりびりに破り、ヘヴィメタルは鋲のついたベルトやレザーブーツを流行らせた。

しかしそれらはあくまでステージで着用する「衣装」であり、自分を時には美しく、時には不良に、時にはより男らしく見せたりするための<道具>だった。いわば自分を「高めるため」のものだった。

ところがブリットポップのジャージはそうではない。自分を高めるために着ているのではない。ただ着ているだけである。つまり、「頑張らない」「背伸びしない」「いつもの俺」といった自然体であることを是とする意識が生んだファッションと言える。

そしてその「背伸びしない」ということが、国際競争から一歩身を引いた90年代初頭のイギリスの選択した「新しい生き方」だった、といったら言い過ぎだろうか。

イギリスのブリットポップ・ムーブメントとほぼ時を同じくして、日本でも「J-POP」なる言葉が生み出され、洋楽マーケットは「小室ファミリー」等を初めとする邦楽勢に押され始める。

アメリカはグランジから抜け出せずに暗中模索状態にあり、もはや「世界中で同じ音楽が流行する」という時代が過去の物になりつつあった。

細分化・多様化の時代の始まりである。

第25話「多様化・細分化の時代」」 続きを読む⇒

|

そこまでの騒動になると、自然、彼らのファッションにも注目が集まる。

そこまでの騒動になると、自然、彼らのファッションにも注目が集まる。