|

70年代後半、巨大化したロックへのカウンター・パンチとして、「下手でも良い、シンプルなロックン・ロールが演りたい、聴きたい」という欲求を持った、ラモーンズを筆頭とするバンドやミューシャン達が、ニューヨークのクラブCBGBで暴れだし、同じ欲求を持った若者たちの支持を受け始めた。

薄汚れた服と、ぼさぼさの髪、勢いだけの下手な演奏に、若いフラストレーションたっぷりの激情を歌った彼等は「パンク(下らない人間、チンピラ、若僧という意)」と呼ばれた。その音と態度は海を隔てたイギリスにも飛び火した。

そして、メッセージと勢いだけのニューヨーク産のパンクに、ポップ・アート風のファッション性(レコード・ジャケット、安全ピン、穴の開いた服、Tシャツに書かれた過激な文字、とんがった短髪など)も加えたセックス・ピストルズの登場によって、一気にパンクは「カッコいい」一つのムーブメントとして世界中を席巻する・・・。

様々な進化を遂げて来たロックは、さらに進化する事を拒み、ここでその本来的なルーツへ回帰するという動きに変わってくる。

要するにパンクは、前の走者からの<バトン>を受け取らず、放り投げて、ロックの長い歴史をリセットしてしまったのだった・・・。

ロックは、「進化を拒む」という方法によって、新たなる「時代の音」を模索し始めた。

こうして、がむしゃらな進化と成長を遂げて来た70年代は終わりを告げる。

ところで、「80年代」と聞いて、どんなイメージを抱くだろうか?

人によって違うかもしれないが、まず思い浮かぶのが「明るい」「お気楽」「ノー天気」「楽しい」といったイメージではないだろうか。

それは雑誌やテレビ、ラジオ、映画、インター・ネット・・・あらゆる所で、上の様なイメージを80年代の説明として付けているから、リアル・タイムを知らない人でも、そういうイメージを持ち得るのだろう。何よりこの僕が、リアル・タイムを生きていなかったくせに上の様なイメージを勝手に持っているのだから。

しかしそのイメージは間違っているのだろうか?80年代には実際、楽しい映画や音楽が沢山ある。そういう物を観たり聴いたりしたら、「ああ、何か楽しそうな時代だなぁ」とか「バッカみてぇ」と思ったりするのが普通である。

そんな80年代の「楽しい」の象徴として、音楽と映画が完全に結びついた「サントラ映画」という物がある。

映画のストーリーや内容よりもむしろバックで流れるポップ・ソングの為に作られた感の強い映画の事で、77年公開の青春映画「サタデー・ナイト・フィーバー」の爆発的ヒットにより定着した映画スタイルだ。

映画「サタデー〜」は、ビージーズというイギリス出身の三人組ポップ・バンドが主な音楽(主題歌や挿入歌)を担当し、彼等が手がけた同映画のサウンド・トラックは、全世界で驚異の2500万枚(!)を売りつくすモンスター・サウンド・トラックとなった。それ以降、映画とポップ・ソングは切っても切れない関係となる。

「グリース」(78年)、「フラッシュ・ダンス」(83年)、「フット・ルース」(84年)、「ストリート・オブ・ファイアー」(84年)、「ネヴァー・エンディング・ストーリー」(84年)、「ベスト・キッド」(84年)、「ビバリー・ヒルズ・コップ」(84年)、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」(85年)、「ブレックファスト・クラブ」(85年)、「トップ・ガン」(86年)、「マネキン」(87年)・・・

などなど、挙げたらきりがないくらい、80年代には<サントラヒット映画>がたくさんある。

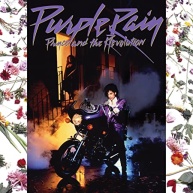

プリンスの「パープルレイン」(84年)など、プリンスが同名映画に主演し、その映画のサウンドトラックがそのままプリンスのアルバムになっていたわけだから、この時代、いかに映画と音楽が密接に結びついていたか分かるだろう。

大作映画を作ったら、サントラもヒットさせる・・・映画会社とレコード会社の「タイアップ戦略」が本格的に始まったのが80年代だ。

これらの映画の中には名作もあれば駄作もある。何故この映画のサントラがそんなにヒットしたんだ?と思える作品もある。ミュージカルではないので、挿入歌として音楽が使われていて、その演出がいかにも臭かったり、もはや音楽ありきのシーンと思えるような無駄なシーンが目立つのも事実だ。

では何故、そんな「音楽先行型」と言っても良いような映画を映画界と音楽業界が手を組んでまで作らなくてはならなかったのか。

次回はその構造を分析しよう。

第15話「産業ロック誕生」 続きを読む⇒

|