|

これまで書いてきたように、70年代のロックは60年代に蒔かれた種が、その成長過程で様々な変化を繰り返し、熟していった時代であった。

70年代という時代にロックは、それまでのシンプルでやかましく、とてもじゃないが音楽と呼べるような品物ではないという、いたって低俗なものから、莫大な富を産む商品へ、同時に一部のシーンでは崇高な芸術へと姿を変えていった。

その中でも最も極端に崇高な芸術へと成長したのが、プログレッシブ・ロックであった。

プログレッシブ・ロックを語る時、絶対に欠かせないバンドが、ピンク・フロイド、キング・クリムゾン、他には名前だけ出しておくと、エマーソン・レイク&パーマー、イエス、ジェネシスなどだ。

特に、早くも60年代後半のイギリスのアンダー・グラウンド・シーン(今で言うインディーズ・シーン)で、その前衛的、実験的なサウンドと、凝りに凝ったサイケデリックな照明による演出効果でその名を轟かせていたピンク・フロイドは、今となっては、プログレの代名詞的存在である。

しかし、そんなピンク・フロイドよりも先に偉業を達成してしまうのが、それまでろくにライブも演った事のなかった、名も知れぬキング・クリムゾンだった。

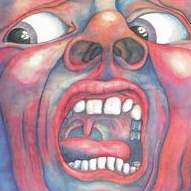

69年に発表された彼等のデビューアルバム「クリムゾン・キングの宮殿」は、何とあのビートルズのラスト・アルバムである「アビー・ロード」を全英ナンバー・ワンの座から引きずり下ろし、デビュー・アルバムにして脅威の全英ナンバー・ワンを勝ち取った。

「プログレッシブ」とは、「進歩的な、発展的な」という意味だが、ビートルズからナンバー・ワンを奪ってしまう辺りは、まさに、世代交代というか、新旧交代の感があった。

事実、キング・クリムゾンのサウンドや詞(メッセージ)は、新しかった。

同アルバム収録の1曲目、「21世紀の精神異常者」などは、題名からしてそれまでのロックとは違う、暗く、危険な感じがするし、実際、曲そのものもメタリカとコルトレーンとチャーリーミンガスとサンタナを同じ部屋に閉じ込めて竜巻に放り込んだような時代を超越した曲であった。

さらに、2曲目の「風に語りて」などは、「風に語っても、風は聴いていない。風に語っても、返事は無い」と歌っており、何やら「答えは風の中に」と歌う、ボブ・ディランの「風に吹かれて」へのアンサーソング(返歌)という感じがする。

ヒッピー文化のテーマ・ソングであったディランのこの曲と対比させて考えると、ヒッピー文化終焉を待っていたのは、アリス・クーパー等グラム・ロックの連中だけでは無かったのでは?と思える。

こうして、ろくなライブ経験も無かったキング・クリムゾンが真っ先に大衆的成功を収め、「プログレ黄金時代」が始まる。

73年にはピンク・フロイドが、「ロック史不朽の名盤」と言われる「狂気」を発表し、これが全世界で1000万枚もの売り上げを記録する。

「ピンク・フロイド」の特徴は、アルバム毎に緻密なコンセプトを用意して、そのテーマに沿って、アルバムを制作していく所だ。まあ、クリムゾンも含め、大体のプログレ・バンドは毎回「コンセプト・アルバム」にするのだが、ピンク・フロイドの場合、そのコンセプトそのものが凄い、というか圧倒的に深い。

「狂気」は、原題を「ダーク・サイド・オブ・ザ・ムーン(月の裏側)」と言って、人間の暗部をえぐった内容だ。想像するだけで暗鬱な気持ちになってしまうが、それがピンク・フロイドなのだ。

立て続けにピンク・フロイドは、資本主義社会を痛烈に批判した「アニマルズ」(76年)、「壁」(78年)と、ミリオン・セラー・アルバムを連発する。

75年にはキング・クリムゾンは解散してしまっていたが、イエスや、フィル・コリンズやピーター・ガブリエルも所属していたジェネシスなどが、プログレの脇を固め、70年代中期に、プログレは絶頂期を迎える。

プログレの、簡単に言えばシンセサイザーなどの電子楽器を駆使した交響楽的な音楽は、それまでのロックン・ロールにあった、主体となる音(コード)は3つくらいで、同じフレーズを何度か繰り返す、悪く言えば単調で子供だまし的なものであった音楽形式をくつがえし、より長く、複雑に、どこまでも自己の内面や現実社会の混沌をえぐりだす方向に重きを置いていた。

また、ジャズの即興性やクラシックの壮大な世界観を取り入れて、当時の最新技術によって、より実験的な音作りをした。

その壮大な物語性のある音楽は、ボーカル抜きの演奏のみによる、インストゥルメンタルの曲も多かった。

その長さと深さ、前衛的な難解さは、彼等の「思想」や「知性」を表現する為には必要だったかも知れないが、ロックに思想を取り入れたことで、重要な「何か」が失われつつあった事もまた事実だ。

その「何か」とは、それまでのロックン・ロールが持っていた良い意味での卑猥さ、低俗さであり、誰でも楽しめる、そんな分かり易さだ。

今と比べて若者の上昇志向が高かった当時では、大学生を中心にプログレは大いに受けたが、大学生向きの高尚なプログレに、疎外感と嫌悪感を示す若者も多くいたのだ。

導火線に火が付き始めた頃、ほんの一握りの若者達がニューヨークの一角、小さなライブ・ハウスで後のロック史に革命的な影響を与えるロックを鳴らし始める。パンクの誕生である。

第12話「ロックがロックに噛みついた日」 続きを読む⇒

|