|

| 5. その時ロックは芸術に目覚めた | The Velvet Under Ground |

|

60年代後期はヒッピー文化華盛りの時代であった。サンフランシスコを聖地とするヒッピー文化は西海岸を中心に世界各地に広がっていった。それはドラッグによる人間の魂の開放、自由と平和を模索する「新しい生き方の実験」の時代であった。

「何か新しいことはないかい?」というのが当時の人々のあいさつとなっていたほど、新しいものを求め、つぎつぎと新しいものが生み出された時代であった。

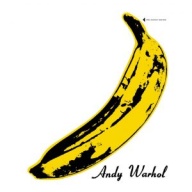

もっとも、ヴェルヴェッツはウォーホルのプロデュースとは言え、音楽までウォーホルがやったわけではなく、むしろ、その音楽の見せ方、聴かせ方をプロデュースしたに過ぎない。

音はヴェルヴェッツ自身によって作られ演奏されたが、その演奏は演出に負けず劣らず、実験的だった。ビオラにギターの弦を張り、チェロの弓で弾いて飛行機のような轟音を作ったり、ひとつのコードだけしか使わないで曲を仕上げたり、演奏後アンプにギターを立てかけ、わざとキーンというハウリングを起こさせて立ち去るなど、前衛的な音の実験が試みられる。

音だけでなく、ヴェルヴェッツの中心メンバー、ルー・リードはアメリカの作家レイモンド・チャンドラーに影響を受けたと自身が語っているように、歌詞も文学的なレベルを意識して作られていった。

とはいえ、前回の3Jのひとり、ジム・モリソンもウィリアム・ブレイクやアレン・ギンズバーグといった作家や詩人に多大な影響を受け、文学的な<詩>と<ロック>の融合を試みているし、イギー・ポップはヴェルヴェッツに影響を受け、金粉を全身にまぶしてステージに上がった。

そういった意味でヴェルヴェット・アンダーグラウンドの登場はロック史上大きな意味を持った事件であったし、60年代後期の「ロックの芸術性を模索した実験」を意識的に行った最初の者たちであったと言える。 |

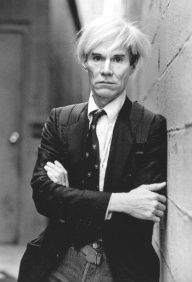

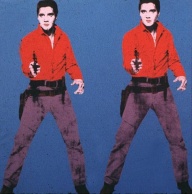

アンディ・ウォーホル  ヴェルヴェッツのデビューアルバムジャケットもウォーホルが手掛けた。  マリリン・モンローやエルビスなど、くポップスター>をアートの題材に使った。  どこにでもあるキッチン用品の箱をアートとして 提示した。  ヴェルヴェッツのメンバー。  ルー・リード  リードはその後ソロとして 成功する。 |