|

あらゆる面で70年代前半は、「より危険に」「よりうるさく」「より新しく」という、ある意味60年代を否定しながら、同時に超越しようというエネルギーに満ち溢れていた。そしてクラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジの「三大ギタリスト」が、各々のソロ活動(クリーム、ジェフ・ベック・グループ、レッド・ツェッペリン)で、ハード・ロックの基礎を築いたことにより、そこに新たに「より上手く」という要素が加わる。

特に彼等三人の地元イギリスでは、空前のハードロック・ムーブメントが巻き起こったのだった。女の子はデビッド・ボウイに、男の子はクリームやツェッペリンに、当時のイギリスはそんな感じだったのではないだろうか。

そしてそんなハード・ロック・ブームが、眠っていた一つの巨大な怪物バンドを目覚めさせることになる。その怪物バンドは、60年代はクラシックを土台にしたムード・ミュージック(の様なもの)を演奏していたのだが、レッド・ツェッペリンを筆頭とする、ハード・ロックの台頭により、70年発表の「イン・ロック」で、彼等はハード・ロックに転向する。

彼らの名はディープ・パープル・・・。

日本では恐らく、レッド・ツェッペリンより知名度が高いと思われるこのバンドの特徴は、「速い」「うるさい」「上手い」「大げさ」「分かり易い」に尽きるのではないだろうか。

残念ながらこれらの要素が、ときに「幼稚」と見なされ、正統派気取りの音楽雑誌やロックの歴史本、ドキュメンタリーなどでは完全黙殺されることも多いのだが、歴史を語るうえで、何が亜流で何が正統かなど、どうでもいいことである。

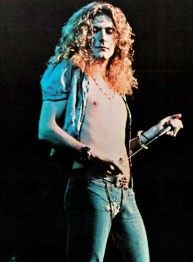

さて、ディープ・パープルより1年早く「レッド・ツェッペリンⅠ」で、レコード・デビューしていたツェッペリンは、ロバート・プラントという、稀代のシンガーをヴォーカルに据え、ロック・ヴォーカルの新たな様式を提示していた。

それまでの男性ロック・シンガーの歌唱法は、(極端に言うと)ストーンズのミック・ジャガーの様に粘っこく、イヤらしく唄うか、ザ・フーのロジャー・ダルトリーの様に、握りコブシを作りながら怒ったように唄うかの、どちらかだった。

ロバート・プラントのヴォーカル・スタイルはそのどちらでもなかった。ブルースを基礎に持ちながら、激しく、かん高く、その上伸びの有る、力強いものだった。

そんな、まだちっぽけなライブ・ハウスに出ていたロバート・プラントの歌声を聴いて、「なぁお前、金儲けしたくないか?」とスカウトしたペイジの先見の明にも驚かされるが、実際、ロバート・プラントの歌声は、「よりハードなロックがやりたい」というぼやけた構想を抱いていたペイジの頭に電流を流し、新たなロックの輪郭を浮き上がらせるに充分なものだった。

そしてロバート・プラントのヴォーカル・スタイルをさらに過激に、さらにカン高くしたのがディープ・パープルのイアン・ギランである。

こう言うと、「ディープ・パープルはツェッペリンの二番煎じ」という風に捉われかねないが、音楽的にこの二つのバンドは全く違う。

今でこそ「ハードロックの二大バンド」として一緒にされているが、パープルが「分かり易い」のに対して、ツェッペリンはハッキリ言って「玄人向け」である。ロバート・プラント自身、「俺たちはメタルじゃない」という理由としても挙げている通り、ツェッペリンはパープルに比べ、圧倒的にアコースティックの曲が多い。

技巧的に凝っているのは両者とも同じだが、ツェッペリンの技巧は、あからさまに「カッコいい」技巧では無い。言い換えれば、一回聴いて分かる「カッコよさ」は無い。噛めば噛むほど味が出る様な、そんな奥深さがあるから、「玄人向け」なのだ。

一方パープルは、「ブラックナイト」が缶コーヒーのCMにも使われていたり、今では「BURN~紫の炎~」が某ハウスメーカーのCMで替え歌を歌われたりしている通り、とにかくキャッチーで覚え易くて、商品として完成された曲が多い。その上、ロック・ファンならずとも、一発で「ガーン」と来るような「カッコよさ」がある。

その「カッコよさ」は、「リフ」のカッコよさに尽きる、と言っても過言ではない。

「リフ」とは、曲の背骨になる様な、一本調子のメロディーを、主にギターやピアノ等で奏でたメロディ(フレーズ)のこと。

ツェッペリンの「リフ」も格好いいが、インパクトが違うのだ。そのうえパープルの、スピード感溢れる破壊的なノリもツェッペリンとは違う魅力を生み出している。

さらに、「速弾きの神様」リッチー・ブラックモアのギターも忘れてはならない。彼の超人的な「速弾き」は、当時のギター少年達のハートを鷲掴みにし、後に「上手い=速い」という、ちょっと間違った定義まで生み出すにいたる。

リッチー・ブラックモアの登場によって、ロック・ギター奏法に「速弾き」という新たなスタイルが生まれた。そして現在にいたるまで、リッチーのギターリフおよび速弾きは、全ギター少年達のお手本であり続けている。

ツェッペリンとパープル、どっちが凄いか、どっちが正統かなんて、ロックの歴史を語る上では何の意味も持たない、何の資料にもならないものだ。

僕は、パープルを無視してツェッペリンだけを意味のあるバンドと捉える、正統派気取りのロック雑誌やドキュメンタリー等に違和感を感じるから、この「ロック史」でもパープルを取り上げようと最初から決めていた。その理由は、ツェッペリンが正統派でパープルは違うと決め付ける根拠は何処にも無いからである。僕はパープルも、ツェッペリンと同様、一つの時代を築いたと思うし、その後のロックにも大いに影響を与えたと思っている。

日本の古いテレビ・ドラマで、こういうシーンがあった。

親が息子を呼ぶのだが、息子がなかなか部屋から出てこない。しびれを切らした母親が息子の部屋に入ると、息子は頭を振りながら、ヘッドホンで音楽を聴いている。怒った母親がヘッド・ホンのプラグを抜くと、ステレオから爆音でディープ・パープルの「ハイウェイ・スター」が流れる。

だから何だ?と思うかも知れないが、それがツェッペリンではなく、パープルという所がいいのである。そう、パープルは当時、親が「うるさい」と思う物の象徴だったのだ。つまり当時の日本の親がイメージする「ロック」とはパープルだったのである。

僕はそういう点からも、パープルの存在は重要だと思う。

第10話「名盤続出時代~70年代ロックシーン~」 続きを読む⇒

|

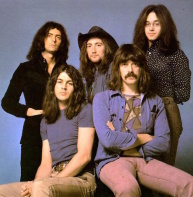

ディープパープル

ディープパープル